広報誌「さいたま」2026年1月 No.310より

「ZEG」とはほとんど耳にしない横文字だと思います。ネット・ゼロ・エネルギー・グリーンハウス(Net Zero Energy Greenhouse)の事です。農産物を生産しても、化石燃料由来の電力や燃料などエネルギーを消費しない新しい形の施設園芸です。すでに住宅では、ZEH(ゼッチ)「Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」住宅が普及し始めていますが、ZEH(ゼッチ)住宅とは年間の一次エネルギー収支実質ゼロ以下を目指す住宅のことです。ZEH住宅では、断熱性能を高くしたりエネルギー効率を上げたりして省エネにつなげるとともに、太陽光発電などを用いてエネルギーを創出し、一次消費エネルギーを賄います。ZEH住宅と同様にZEGでも、地球温暖化の原因となるGHG(温室効果ガス)の排出をゼロにし、今の豊かな生活環境を維持したまま、持続可能な社会を実現させます。

「農業は、CO2を吸収する植物を生産しているから、環境に優しいのでは?」と思われがちです。しかし、実際には違います。世界のGHG(温室効果ガス:Greenhouse Gas)排出量は、490億トン相当(CO2換算)です。このうち約4分の1は、農林水産業で排出されていると推測されています。施設園芸でのエネルギー消費は、1%を超えています。冬でもトマトやイチゴを食べられるのは、温室やビニルハウスなど栽培施設で、寒い冬でも植物が育つように、外より温度が高くなるよう暖房しているからです。

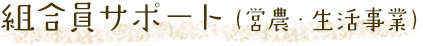

① 水熱源ヒートポンプ

ヒートポンプは、一般家庭のエアコンと同じ仕組みで、空気から熱を得る「空気熱源」方式が主流ですが、冬に暖房運転すると、室外機が氷結しやすくなります。これを防ぐために霜取り運転機能(デフロスト)が働いて暖房機能が止まるため、使いにくいのが現状です。

デフロストの解消を期待できるのが水熱源ヒートポンプです。農地には、浅井戸や用水路など比較的豊富に水があります。これを利用したのが水熱源ヒートポンプです。水は空気よりも熱量が多いために、デフロストを起こす心配はありません。

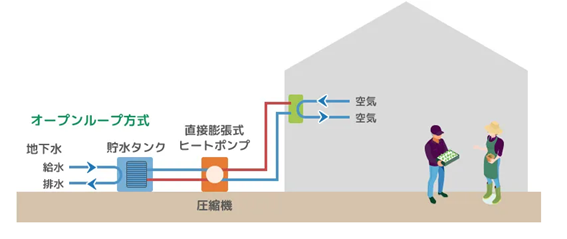

② 波長選択型フィルム(新カーテン素材)

夏は窓越しでも、太陽の光は熱く感じます。逆に、冬の夜空は寒く感じ、カーテンを引くと和らぎます。これは、光のうち熱を伝える“長波”の光がガラスを通じて、出入りしているからです。冬は、“放射冷却”という言葉をよく聞くようになりますが、これは熱が大気中に逃げる現象です。

夏など暑い時期、太陽光のうち、熱さ原因の“長波”が入らなければ、温度が上がりにくくなります。冬場、熱が大気に逃げなければ、より少ないエネルギーで温度を維持できます。

これを実現するのが「波長選択型フィルム」です。従来の素材と異なり、必要な光は通し、不要な光は効率的に反射できるようになりました。これは、ナノ技術による多層膜で実現しています。この技術により大幅な省エネが可能になります。

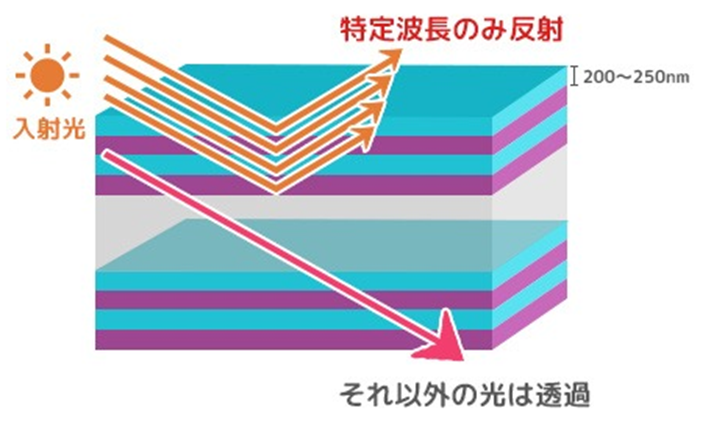

③ EMS機能も備えた環境制御システム

農業には安定した食料を供給するという重要な役割があります。品質の良い作物を安定して供給するには、大量のエネルギーを使う必要があるのです。エネルギーマネジメントシステム(EMS)とは、エネルギーの使用状況を「見える化」することで、エネルギー運用の最適化を図るシステムです。EMS機能を備えた環境制御システムであるGEMS(Greenhouse Energy Management System)によりエネルギーの使用状況を把握することで、ムダなエネルギーの特定と、そのデータに基づいた省エネ対策を講じることによるエネルギーの削減が可能になります。また、経年劣化やトラブルの兆候の早期発見、環境負荷の低減も可能になります。

ZEGプロジェクトでは「ZEGの開発」のための技術開発で示した技術に太陽光発電やフィルム発電などを組み合わせることで省エネ化を実現し、脱炭素型農業を実現しようとしています。

広報誌「さいたま」2025年12月 No.309より

クリは、省力的に栽培できる作物のイメージが強く、管理作業が積極的に行われず、放任園が多い状況ですが、放任園では樹が大木化してしまい、樹冠内部が日照不足になり枯れあがります。その結果、葉量が減少することで、樹勢や収量の低下を招きます。

また、いざ、剪定をしようとすると、脚立に上るなど高所作業となり、管理作業に危険が伴います。大木化した樹を一挙に低樹高化して、樹勢回復、収量、果実品質の向上を図るための一挙更新を行うことをお勧めします。

一挙更新の効果として主に、樹勢回復、葉量の増加とそれに伴う収量の増加及び平均果重の増加、さらに管理作業の容易さが挙げられます。

(1)間伐(12月〜3月)

過密植園では25~30本/10aに間伐しますが、単一品種にならないように、品種の確認を行い、10m以内に異品種(授粉樹)が混植されている状態にします。

(2)更新剪定(3月下旬〜4月下旬)

地上約1.5mまで一気に切り戻します。切り口は雨水が溜まらないように幹の直径の2倍程度の面積の切り口になるよう斜めに切り、切り口に癒合促進剤(トップジンMペースト等)を塗布します。特に外周部は厚く丁寧に塗ります。

剪定後の樹体は主幹だけか、あるいは主幹と1m内外の太枝が1〜2本残るだけになります。主幹や太枝に弱小枝があるときは、剪除せずに大事に残し、強めの切り返しを行います。極めて強剪定になりますが、更新後の樹の生育、更新後2〜3年間の樹体管理の面から強めの剪定をお勧めします。

更新時期は遅い方が良く、樹液の流動が始まってから行うのが良く、最適期は4月上~中旬です。

春の作業が困難な場合は、大部分の大枝を冬に切っておき、残りの1〜2本の太枝を4月上〜中旬に切ります。

(3)虫害防除と日焼け防止(4月中下旬〜5月上中旬、6月中下旬〜7月上旬)

更新剪定を行うと、ケムシ類などに必ずといってよいほど加害されます。更に一挙更新では新芽(不定芽)の発生が無更新樹に比べて通常15〜20日遅れるので、この間に主幹や主枝が日焼けを起こしやすくなるため、害虫防除と日焼け防止を兼ねて例えば、ガットサイドSをキクイムシ類を対象に3〜5月の産卵初期に原液~1.5倍液を樹幹の地際部から約1.5mの高さまで塗布します。さらに、5月上中旬、6月中旬と7月下旬頃に害虫の発生がある場合は、適宜薬剤散布を行い、被害を抑えます。

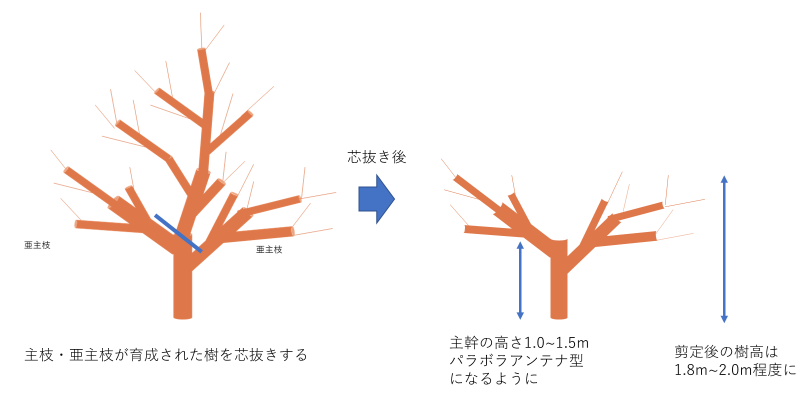

図1 一挙更新の方法

(4)夏季剪定(6月中旬~〜7月中旬)

過繁茂の場合は、内向き枝または直立性の新梢を中心に、やや多めに残して適宜間引きます。

(5)1年後の冬季剪定(12月〜3月)

切り戻し部位から枯れ込みがある場合は、新梢の発生部位まで切り戻します。

内向き枝や逆行枝を中心に新梢の間引きを徹底し、新梢の残存本州は、70〜80cm以上の枝15本程度にします。

新梢の切り返し剪定の程度は品種の新梢の充実度によって異なり、一般に幼木期から良く着果する品種群(筑波、石鎚、ぽろたん)は軽く、着花し難い品種群(銀寄、利平、丹沢など)は強めに適宜切り返すのが良いでしょう。枝の充実が良ければ筑波、石鎚、有磨などではほとんど切り返す必要がなく、2年目から着果させるよう仕向けます。

広報誌「さいたま」2025年11月 No.308より

11月に入り、本格的な秋冬野菜のシーズンが到来します。寒さが厳しくなる中で、収穫量を維持し美味しい野菜を作るためには、適切な栽培管理が重要です。

11月以降の秋冬野菜栽培管理のポイントを紹介します。

トンネルやべたがけなど、被覆資材を活用しましょう。

資材や野菜によっては保温による生育促進のほか、凍霜害の予防や防虫・防鳥、とう立ち抑制などの効果もあります。

野菜の種類や生育ステージ、地域の気候に合わせて、適切な資材を選びましょう。

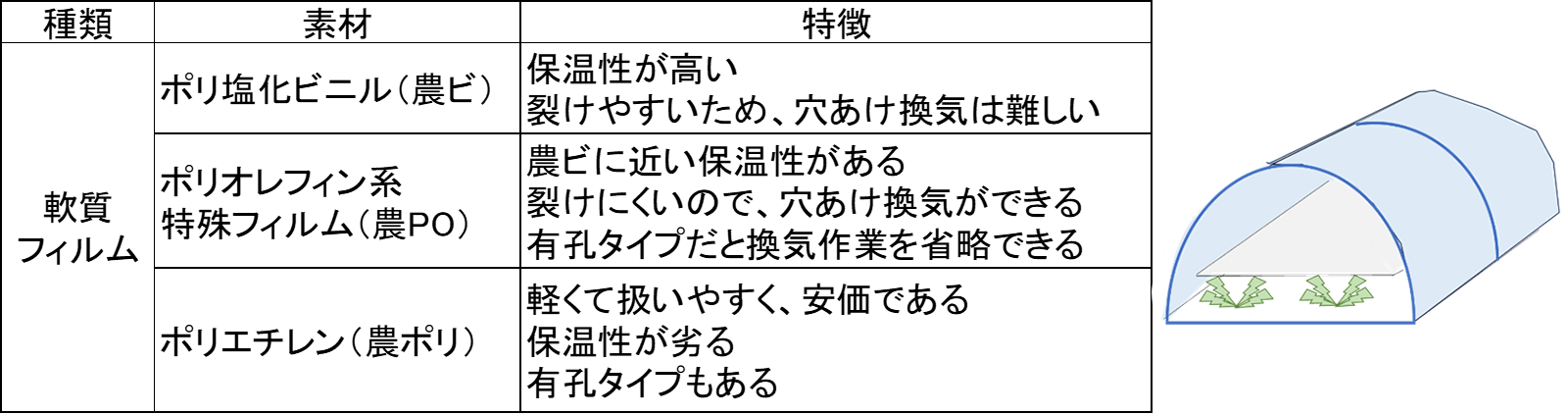

表1 トンネル資材と特徴

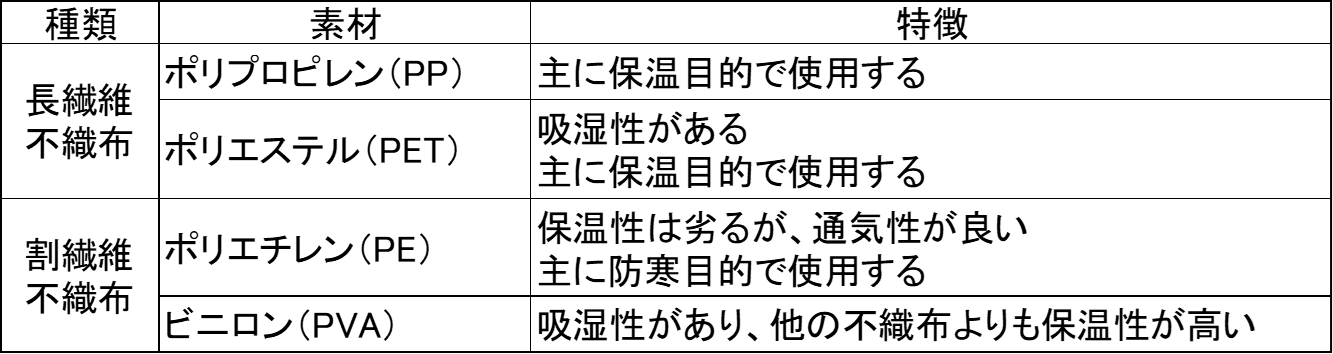

表2 べたがけ資材と特徴

野菜の生育には水が不可欠であり、それは冬場でも変わりません。

長期間雨が降らず乾燥状態が続くようであれば、かん水を検討してください。

夜間に根を冷やさないために、かん水は午前中に行いましょう。

べと病や菌核病、灰色かび病のように、冷涼な気候を好む病気もあります。

野菜の生育が緩やかになり、雑草の勢いも弱まる季節となりますが、定期的にほ場を見回り早期発見・早期対策に努めてください。

トンネルやべたがけをしていると中が見えにくくなるので、被覆をめくって直接中の様子を確認するようにしましょう。

広報誌「さいたま」2025年10月 No.307より

令和7年産の小麦では、熊谷のアメダスデータから推定された赤かび病子のう胞子飛散好適日の積算日数が4月の1か月間に11日と過去10年間で4番目に多くなりました。茎立期から出穂期にかけて、気温が高く降水量が多かったことから、各地で湿害による生育不良が見られました。また、雨や強風の影響で倒伏の発生が散見されました。

近年、栽培期間を通して高温や突風、豪雨などの異常気象が続き、今後の気象もどう推移するか読めない状況です。

基本技術を励行し、気象災害に強く、収量品質の良い小麦栽培を心がけましょう。

想定外の雨にも負けない「排水対策」

排水不良による湿害は、発芽不良など収量・品質低下の大きな要因です。は種前には弾丸暗渠で雨水の地下浸透を促すとともに、は種後はほ場の外周やほ場内に5~10m間隔で明渠を掘り、ほ場表面の排水を図ります。明渠をほ場外の排水溝に接続しないと、単なる水たまりになってしまうので注意しましょう。

乾燥対策のカギは「砕土率」

砕土率が高い(土が細かい)と、土壌水分が均一となり出芽率が向上します。トラクタの作業速度を低速にする、逆転ロータリを使う等の方法があります。

粘土質土壌では水分が多いときに作業すると、土を固めてしまうため、乾いてから作業します。

良い麦づくりは苗立ち確保から「適期には種・適量をは種」

種子は必ず更新して、種子消毒を行いましょう。

「さとのそら」のは種適期は11月20日~30日です。早まきは過繁茂につながります。は種量はドリルまきで5~7kg/10aを基準にし、天候不順等によりは種作業が遅れた場合は、は種量をやや多めにして、苗立ち数を確保します。

収量・品質の確保に向けて

「さとのそら」は、後まさり型なので追肥をしっかりと施します。基肥は窒素成分で6~7kg/10a(例:化成肥料(14-14-14)なら45~60kg/10a程度)、追肥は窒素成分で4kg/10aを基準にします。一発肥料を用いる場合、窒素成分で10~13kg/10aを基準にします。なお、地力にあわせて施肥量は調整してください。

暖冬でも軟弱にならないように

凍霜害や過繁茂を防ぐ重要な作業です。本葉が3枚以上展開したら、年内に1回、追肥までに2回を目標に行いましょう。トラクタの速度を落としてしっかりと鎮圧しましょう。

暖冬で生育過剰の場合は、茎立ちまでの期間に追加の作業を検討しましょう。軟弱に育てると、春先の急な寒さの影響を受けやすくなります。

適期作業で草を抑えましょう

は種後の土壌処理剤散布を基本に適期に散布します。散布前に土壌鎮圧を行うと、除草剤の効果を安定させることができます。ヤエムグラやカラスノエンドウなどの広葉雑草が発生している場合は茎葉処理剤を使用します。

なお、前作でカラスムギが多発したほ場では、可能な範囲では種を遅らせ、それまでに発芽したカラスムギを非選択性の除草剤により枯らします。場合によっては休耕し、耕うんや非選択性除草剤でカラスムギの密度を減らすなどの対策も検討しましょう。

広報誌「さいたま」2025年8月 No.305より

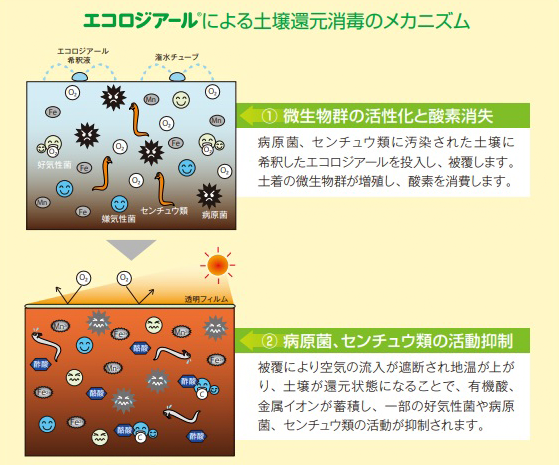

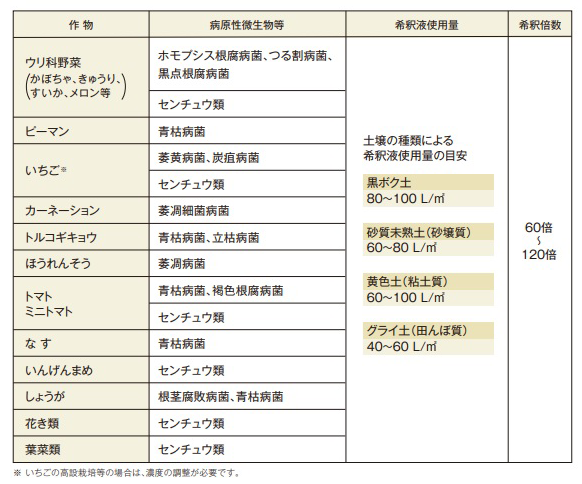

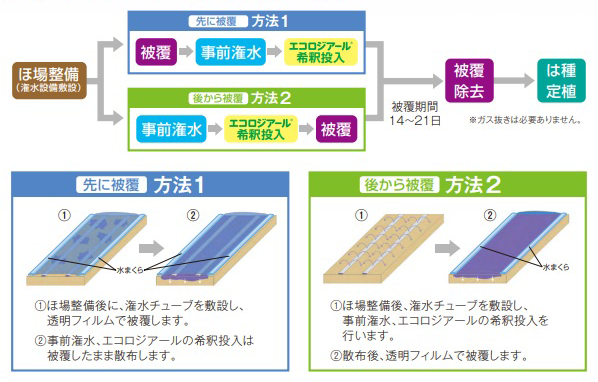

最近、米ぬか等の不足により土壌還元消毒に使用する有機物の入手が困難な状況がみられます。そこで、農研機構が開発した低濃度エタノールによる土壌還元作用による土壌消毒を紹介します。やり方は、土壌1%以下に薄めた低濃度エタノール水溶液を土壌にかん水処理し、農業用透明ポリフィルムで覆って放置するだけの簡便で安全な土壌還元消毒技術です。

参考資料

農研機構ホームページ「低濃度エタノールを利用した土壌還元作用による土壌消毒 実施マニュアル (第1.2版)」

日本アルコール産業株式会社ホームページ